아현 뉴타운 마지막 세입자의 ‘고단한 겨울나기’

보일러 끊고, 화장실 없애고, 불 지르고…“견딜 수 있을까, 이 독한 세상”

경향신문 | 임아영기자 | 입력 2009.11.11 18:13

지난 3일 오전 10시30분쯤. 야쿠르트를 배달 중이던 한상순씨(40)의 휴대폰이 울렸다. 전화를 받자 숨넘어가는 소리가 들렸다.

"아기엄마. 어디야. 큰일 났어. 빨리와. 집에 불이 났어."

11일 서울 마포구 아현동 아현뉴타운3구역 한 건물에서 세입자 한상순씨가 반파된 건물을 둘러보고 있다.| 김문석기자

한씨는 집으로 뛰었다. 소방차가 반지하에서 치솟는 불길을 잡기 위해 물을 퍼붓고 있었다. 세간살이 하나라도 건지려 불길 속으로 뛰어들려는 한씨를 소방관들이 잡았다. 옷이며 가구며 몽땅 다 타버렸다.

그날 밤 한씨는 고1·중2인 딸 둘과 초등학교 5학년 아들을 얼싸안고 찜질방에서 눈을 붙였다. 이튿날. 한씨는 비닐을 구해다 벽과 방바닥에 붙였다. 도배는 엄두도 못내고 탄내는 가리지 못했다.

하지만 타버린 벽과 천장만은 아이들의 눈에서 감추고 싶었다. 그런데 어떻게 알았는지 마포구청에서 연락이 왔다. "불 탄 집이라 무너져도 구청은 책임질 수 없다"는 공문이 온 것이다. "나가라"는 최후통첩이나 다를 바 없었다.

"용역들이 재개발 한다며 한겨울에 보일러를 끊어버렸어요. 아이들과 덜덜 떨며 견뎌왔어요. 화장실도 없애버려 배수구를 이용하면서 참아왔는데…. 아이들에게 상처만 주고…. 사람이면…."

불이 난 지 8일 만인 11일, 불타버린 집에서 만난 한씨는 겨우 말문을 열었다.

"겨울이 다가오지만 여긴 전쟁터예요. 전 뺏기지 않기 위해 집을 지켜야죠."

기초생활수급자로 지원을 받으면서 야쿠르트·신문·우유 배달 등 닥치는 대로 일했다. 하지만 월세가 밀려갔다. 보증금 1000만원을 다 까먹었다. 집 주인은 "지금 이사 오려는 사람이 없다. 월세 안내도 되니 그냥 살라"고 했다. 아늑한 보금자리의 불안한 생활은 2006년부터 고통으로 변했다. 재개발이 시작된 것이다.

"처음에는 사는 게 바빠서 재개발에는 관심도 없었어요. 그런데 사람들이 하나 둘씩 떠나고 용역업체들이 벽에 '빨간 글씨'를 쓰기 시작하면서 무서워졌어요."

한씨도 이사 문제로 집주인을 찾았다. 하지만 집주인은 중국으로 떠나버려 연락이 끊겼다. 주거이전비로 1000여만원을 받을 수 있다는 사실도 최근 알았다. 그러나 이 돈으로는 이사할 곳을 찾을 수 없었다. 결국 철거하는 건물들 사이에서 버틸 수밖에 없었다.

"아이들한테 '엄마가 너희들 잠깐만 다른 데 맡기고 외국으로 돈 벌러 가면 안될까' 물었어요. 몇 년 고생하면 전세값이라도 벌 수 있지 않나 싶어…. 큰 애는 아무 말 못하고, 둘째는 안 된다고 말하며 방바닥만 쳐다보고, 막내는 절대 안 된다고 울더라고요. 결국 죽어도 함께하자고 했어요."

이곳에는 현재 한씨 가족을 비롯해 김완숙씨(53)와 장순이씨(52)가 고단한 삶을 이어가고 있다. 장씨가 살던 집은 용역들이 벽을 뚫고 문을 없앴다. 김완숙씨도 기초생활수급자로 하루하루 살고 있다. 한씨가 취재를 마치고 돌아가는 기자를 붙들었다.

"재개발을 명목으로 없는 사람만 몰아내고 있는데, 궁지에 몰린 이는 어디에도 갈 수 없어요. 사람의 마지막 동정심을 믿었는데…."

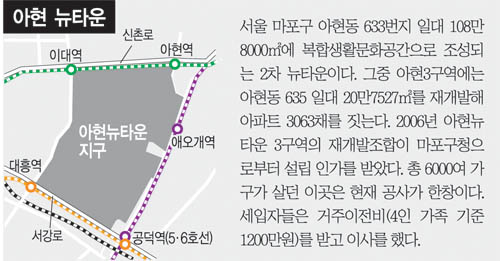

이들이 쫓겨나면 이곳에는 3.3㎡당 2300만원에 달하는 뉴타운이 건설된다.

< 임아영기자 layknt@kyunghyang.com >

'퍼온글' 카테고리의 다른 글

| [MB경제정책과 2010년②] "금융, 개혁과 아시아협력을" (0) | 2010.01.04 |

|---|---|

| RATM, '영국에서의 전투' 승리하다 (0) | 2009.12.27 |

| “외규장각 도서 약탈” 佛 공식 인정 (0) | 2009.12.10 |

| [프레시안] 결식아동 지원은 0원, 영부인 관심 사업은 239.5억 원 (0) | 2009.11.27 |

| 정조의 개혁정치 (1) | 2009.11.03 |